Fiche de danse

Gavotte d'honneur et bals du pays de l'Aven à la mode de Clohars-Carnoët

Terroir

Aven

Vidéos et musiques

Rédacteurs

La fiche de danse présentée ici, ne se veut en aucun cas être une étude généralisée de la « suite de danses du pays de l’Aven ». L’auteur s’est simplement donné pour but l’exposé d’une pratique propre à la commune de Clohars-Carnoët, et sans doute aux communes limitrophes de Moëlan-sur-Mer et Quimperlé. La confédération Kenleur a désigné Gilles Le Meurlay comme référent de cette suite de danses pour le Répertoire Commun, Eveline Le Meurlay et Maiwenn Le Meurlay-Cojean comme personnes ressources.

Famille de danses

Gavotte

Structure de la danse

Suite bipartite

Accompagnement traditionnel

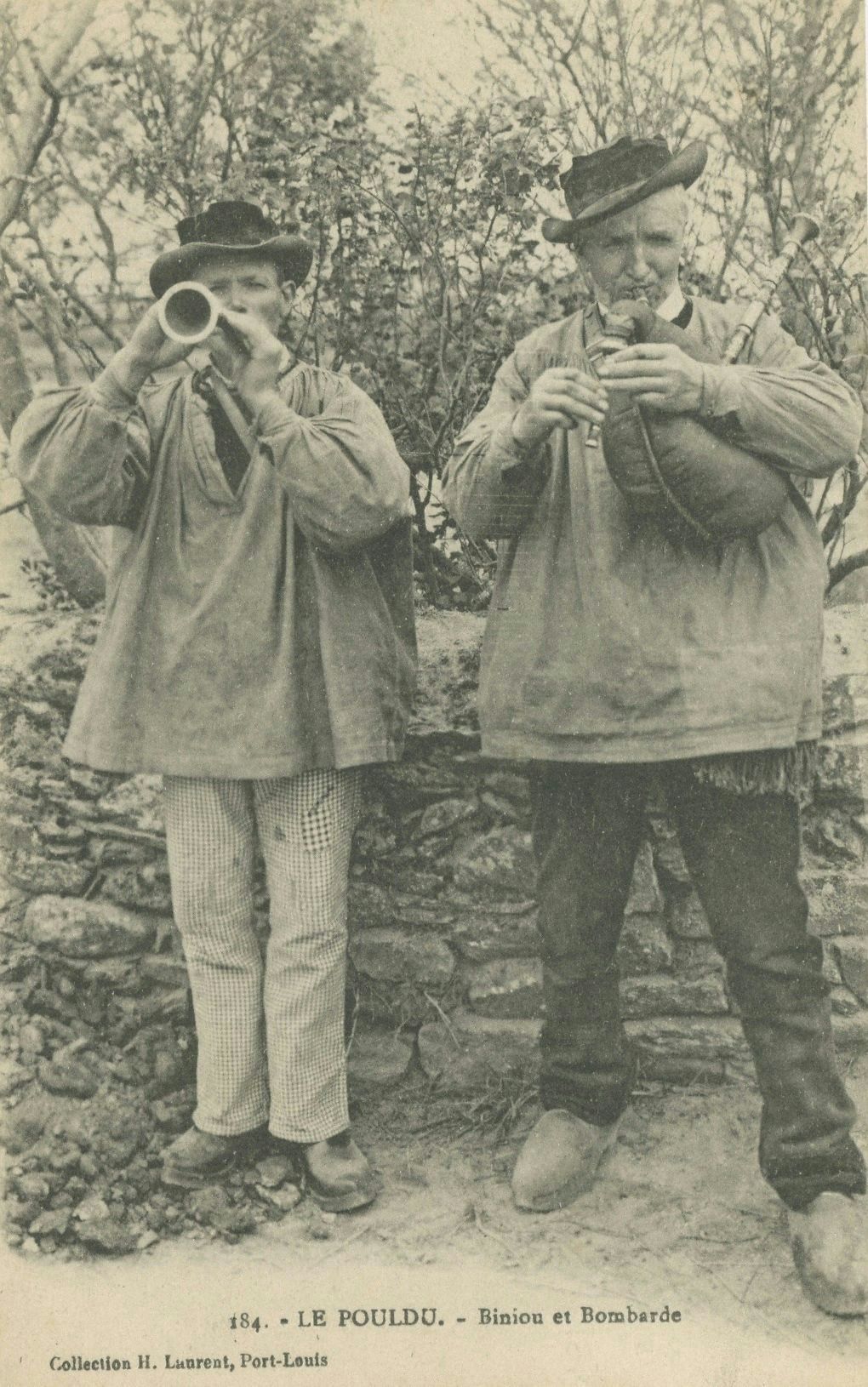

Couple Biniou/Bombarde

Chant

Accordéon

Forme de la danse

Le Pouldu, un tour de danse en rentrant au bourg de Clohars.

Collection Cartopole de Baud.

Appellation

La fiche présentée ici, ne se veut en aucun cas une étude généralisée de « La Suite de danses du Pays de l’Aven ». L’auteur s’est simplement donné pour but l’exposé d’une pratique propre à la commune de Clohars-Carnoët et sans doute, aux communes limitrophes de Moëlan-sur-Mer et Quimperlé.

Situation géographique et historique

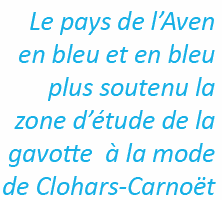

La suite de l’Aven se dansait sur un vaste terroir couvrant une grande partie de la Basse Cornouaille, et dont les frontières approximatives vous sont indiquées sur la carte, ci-jointe. Etant donné l’étendue du Pays, il est compréhensible que la danse n’ait pu garder partout la même uniformité. Chaque commune présentait, en effet, des variantes plus ou moins marquées, qu’il est important de connaître et de conserver. On distinguait ainsi traditionnellement trois grands sous-terroirs :

- A l’ouest, le « Pays Fouesnantais » où dominait une formule d’appui en «3 et 4».

- Au nord, la commune de Bannalec et ses environs où se pratiquait une gavotte en « 3 et 4 », « 7 et 8 ».

- Enfin, le reste du pays de l’Aven, où l’on dansait une gavotte dont la formule d’appui la plus prisée était une formule en «3-4 avec paz’dreñv», comprenant la région d’Elliant et de Rosporden ainsi que toute la frange côtière allant de Concarneau à l’embouchure de la Laïta.

L’étude, qui vous est proposée ici, aura pour objet la suite de l’Aven telle qu’elle se dansait jusque dans les années 1960, notamment les jours de fêtes, dans la partie méridionale de ce sous-terroir, appelé « Pays Dañs a ruz » et, plus particulièrement, dans l’extrême sud-est, sur la commune de Clohars-Carnoët. A Clohars-Carnoët, la suite traditionnelle était une suite bi-partite, qui se composait d’une gavotte toujours suivie d’une série de bals à quatre et bals à deux, auxquels il convenait parfois d’ajouter d’autres danses, telles que le « Jibidi » ou le « stoupig », encore appelé « petit stoup ». En ce qui concerne le jabadao, pratiqué de nos jours de façon quasi obligatoire à la suite des bals, les dernières recherches effectuées auprès des informateurs encore en vie nous permettent d’affirmer qu’il se dansait de façon impromptue, donnant lieu d’ailleurs à un défoulement de la part des participants. En revanche, gavottes et bals pouvaient se succéder inlassablement au gré des danseurs et des sonneurs. La singularité de cette suite de danses tient essentiellement à l’originalité de la gavotte, caractérisée par sa formule d’appui et par la tenue des danseurs, mais également et surtout par la sobriété du dessin gestuel et le style tout à fait particulier qui se retrouve d’une façon permanente dans toutes les danses exécutées.

Informateurs, témoignages et transmission

Les témoignages de nombreuses personnes ont été essentiels pour l’étude de cette danse et en particulier ceux ceux de : madame Jeanne Portier née L’Hiver de Kerhérou, monsieur Joseph Cariou de Kercahen, madame Stéphanie Scaviner née Garrec de Langlazic, monsieur et madame Le Delliou du Kerlou, madame Marianne Cardiec née Le Bris de Kergariou Pouldu, monsieur Pierre Thoër de Lan ar c’hoat, madame Anna Bachennec née Bloa de Kerhéré et madame Stéphanie Giollou née Guennou de Langlazic.

Occasion de danse

La gavotte, qui se dansait toujours en chaîne ouverte, présentait deux formes. Elle s’effectuait en chaîne longue les soirs de veillées faisant suite aux moissons ou lors du ramassage des pommes et portait alors le nom de « Dañs-hir ». Les jours de noces ou lors des pardons, elle se dansait en quadrette, chaîne courte de quatre exécutants et était alors appelée «gavotte d’honneur». C’est cette dernière qui retiendra, ici, notre attention.

Origine et famille de danse

D’après les analyses de Jean-Michel Guilcher dans La tradition populaire de danse en Basse-Bretagne, la gavotte fait partie de la famille des danses en chaîne ouverte. Cependant, il note qu’à l’origine cette gavotte devait être exécutée comme beaucoup d’autres en rond, et dans la grande partie de la Basse Cornouaille, les gavottes ont subi une évolution passant du rond à la chaîne longue pour finir en chaîne courte. La suite à deux termes (gavotte et bal) est attestés depuis le XIXe siècle.

Forme et structure de la danse

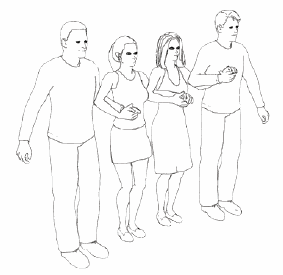

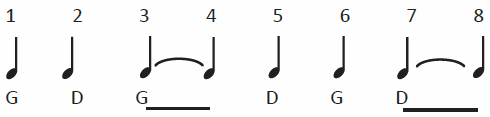

La gavotte pouvait être dansée en chaîne longue (circonstances ordinaires), ou en quadrettes pour les grandes occasions. Les quadrettes se formaient d’emblée, durant l’appel à la danse, par la rencontre de deux couples décidés à danser. Les deux cavalières, au centre de la chaînette, étaient encadrées par leurs cavaliers respectifs. L’homme placé à l’extrême gauche était le meneur et pouvait donc diriger la danse comme il l’entendait. De façon générale, le déplacement se faisait dans le sens des aiguilles de la montre par rapport à l’aire de danse, mais cette règle n’était pas stricte.

An droiad fest à Clohars en 1950.

Collection

Gilles Le Meurlay

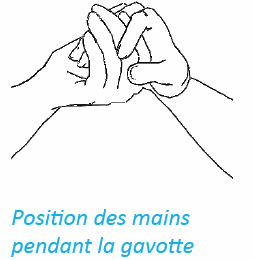

Tenue et mouvement des bras

Le bras plié pratiquement à l’équerre, danseurs et danseuses se prenaient par la main, tenant entre l’index et le majeur droit, la main gauche du voisin ou de la voisine de droite. Le bras gauche du meneur et le bras droit du danseur de fin de quadrette restaient le plus souvent le long du corps, mais pouvaient également être placés à la hanche ou, plus rarement, dans le dos. Le meneur pouvait se détacher un peu de la quadrette afin d’acquérir plus de liberté pour diriger sa chaîne et opérer, s’il le désirait, quelques fioritures ; tandis que les trois autres danseurs restaient plus serrés, afin de concilier l’aisance et la cohésion de la chaîne.

Danseurs et danseuses se tenaient bien droits, sans être raides ; le bassin orienté dans le sens du déplacement et le buste tourné vers le centre de l’aire de danse ; excepté les danseurs de fin de quadrette qui, de par leur position peu confortable dans la danse, orientaient souvent l’ensemble du corps dans le sens de la progression.

Technique de pas

La gavotte

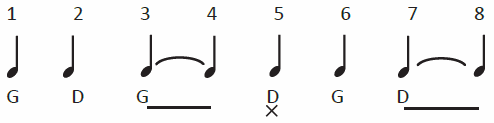

Il s’agit d’une progression continue sur huit temps, marquée d’un temps fort appelé le « paz’dreñv » ou «pas en arrière».

Le détail du pas peut se résumer ainsi :

Temps 1 : Le danseur, pied joint, amorce un long pas glissé en décollant du sol le pied gauche, qu’il va poser à plat, loin devant, tout en fléchissant la jambe droite sur laquelle il est en appui.

Temps 2 : Le pied droit décolle du sol à son tour, pour venir se placer sensiblement devant le pied gauche.

Temps 3 : Le pied gauche vient se poser légèrement devant le pied droit.

Du 3e au 5e temps : le « Paz’dreñv » :

A la fin du troisième temps, le danseur ralentit sa progression sans s’arrêter et effectue une brève surrection du pied gauche, appelée « Soulpig ». Puis, au 4e temps, il passe sa jambe droite derrière sa jambe gauche, sur laquelle il est toujours en appui, afin de placer, au 5e temps, son pied droit à gauche de l’autre, parallèlement à lui. Ce déplacement s’accompagne d’un fléchissement de la jambe gauche, entraînant un abaissement du corps, mais rétablissant l’équilibre perturbé par le dessin du pas, tout en facilitant le passage en arrière de la jambe droite.

Temps 6 : Décollement et avancée du pied gauche.

Temps 7 : Décollement et légère avancée du pied droit.

Fin du 7e temps et temps 8 : Le danseur en appui sur la jambe droite effectue une brève surrection du pied, avant de fléchir celle-ci et d’entamer, de l’autre jambe, le long pas glissé précédant la première prise d’appui de la phrase suivante.

Le mouvement final d’une phrase se prolonge ainsi par le début de l’autre.

Formule d’appui

Les permutations durant la gavotte

Généralités

Nous appelons «permutations» les changements possibles qui peuvent intervenir dans une quadrette durant la gavotte, notamment en ce qui concerne sa déconstruction momentanée et sa reconstruction. Traditionnellement, ces changements qui étaient peu variés, restaient réservés aux danseurs les plus aguerris. D’après nos informateurs, la rotation en progression du meneur de quadrette et le changement du sens de déplacement de la chaîne étaient les permutations les plus connues et les mieux maîtrisées. À ces permutations, il faut ajouter celle qui consistait à déconstruire puis reconstruire la chaînette de façon à en inverser les couples. Ces modifications dont le meneur, seul, pouvait prendre l’initiative de façon spontanée, avaient l’avantage d’ajouter à la danse, un climat ludique et égalitaire qui ne pouvait que satisfaire l’ensemble des danseurs puisque certaines d’entr’elles permettaient aux couples de fin de quadrette de devenir pour un moment, couples meneurs de la chaîne. Ces permutations avaient aussi l’avantage de rompre avec la monotonie d’une progression en sens unique, en permettant également aux danseurs d’une quadrette de partager un instant festif et de rivaliser avec les autres danseurs croisés au hasard des déplacements.

Description

Durant la gavotte, le meneur annoncera aux trois autres danseurs de sa quadrette, son souhait de permuter, lors des 8 temps du phrasé musical suivant.

Quelles que soit la ou les permutations exécutée.es durant la gavotte, le couple meneur initial devra le rester lors des bals et donc, se retrouver en tête de quadrette avant la fin de la gavotte...

Les permutations se feront sur un phrasé de huit temps.

Le tourné du meneur : Ce tourné permet au meneur d’affirmer son statut dans la quadrette et de rappeler à chacun la liberté qui est la sienne lors du cheminement de la gavotte. Il s’effectue sur un pas de quatre, sans «paz-dreñv». Lors du pas glissé (1er temps), le danseur s’écarte du reste de la chaîne et effectue en progressant, une rotation rapide et complète sur lui-même, dans le sens inverse des aiguilles de la montre. Pour ce faire, il va saisir dans son dos, de sa main gauche, celle de sa cavalière puis la reprendre très vite de sa main droite de façon à retrouver sa place en tête de la quadrette à l’issue de sa rotation.

Ce mouvement va trouver son énergie dans l’achèvement de la surrection de la fin du troisième temps.

Les changements de sens

Ces changements de sens peuvent se faire suivant trois procédés.

- Première possiblité : Le changement de sens est engagé par l’ensemble des danseurs dès la fin du premier temps (pas glissé) par l’amorce d’une rotation d’un demi-tour sur la gauche se poursuivant en douceur sur un pas de quatre jusqu’au 8ème temps.

- Deuxième possibilté : Le changement de sens est engagé par l’ensemble des danseurs durant le «paz dreñv». Pour se faire, ceux-ci profitent du passage de la jambe droite derrière la jambe gauche pour effectuer un demi-tour sur la droite qui leur permet de se retrouver alors dans le sens inverse de la progression initiale.

- Troisième procédé : Le changement de sens est engagé uniquement par le meneur de quadrette. Dès le premier temps de la gavotte, alors que les quatres danseurs sont toujours en progression, le danseur de tête saisi de sa main gauche celle de sa cavalière en tirant légèrement sur son bras de façon à l’amener devant lui pour l’entraîner à sa suite avec les deux autres danseurs de la quadrette. Puis, tout en effectuant le paz-dreñv, il «récupère» à nouveau de sa main droite la main gauche de sa cavalière en reprenant très vite sa place de meneur dans la quadrette qui s’est retrouvée très simplement et de façon élégante et harmonieuse dans le sens inverse de son cheminement initiale.

La permutation des couples

Cette permutation s’effectue sur un pas de quatre, sans paz-dreñv.

Elle permet aux couples de fin de quadrette de passer en tête de chaîne et de devenir pour un moment couples meneurs.

Dès le premier temps du phrasé, les deux cavalières se lâchent la main afin de permettre à chaque couple de progresser de façon indépendante.

Sur les temps suivants, le couple meneur ralentit sa progression et se met légèrement en retrait de façon à ce que le couple de fin de quadrette, cavalière en tête, puisse «se glisser» rapidement devant celui-ci pour finir par le dépasser. Puis, sur les tous derniers temps du phrasé de la gavotte, alors que les quatre danseurs sont toujours en progression, le cavalier du couple devenu meneur fait rapidement pivoter sur sa droite sa cavalière située alors sur sa gauche.

Simultanément, l’ancien meneur fait pivoter sur sa gauche, sa cavalière située alors sur sa droite; et ceci afin de reformer une nouvelle quadrette prête à poursuivre son cheminement sur l’aire de danse.

Les bals

Les bals se dansaient aussitôt après la gavotte. Sur la commune de Clohars-Carnoët, cette série de bals commençait par le bal à quatre et se poursuivait par le bal à deux qui terminait la suite. Généralement chaque type de bal était effectué trois fois, soit six bals en tout. Pour l’étude de chaque type de bal, il sera nécessaire de considérer deux parties bien distinctes :

- La balade qui se résume à une marche lente des danseurs sur 16 temps.

- La figure qui s’exécute sur 4 phrases de 8 temps et durant laquelle les éléments de style, rencontrés lors de la gavotte, doivent se retrouver. C’est le cas, notamment, du bal à deux, où l’on rencontre à nouveau le long pas glissé, l’élégance des déplacements, l’absence des frappés et des impulsions verticales. Du point de vue technique, il sera toujours préférable pour les danseurs de se mettre en place 2 ou 3 temps avant la fin de la balade, pour danser la figure.

Il s’agit en fait d’une formule simplifiée de la formule d’appui de la gavotte, permettant une adaptation du pas à des déplacements plus élaborés.

Formule d’appui utilisée

Mariage de Mr Guyomard du Grennec avec Melle Le Doze de Kerbeurnez dans les années 1930. Collection Gilles Le Meurlay

Mariage de Mr Guyomard du Grennec avec Melle Le Doze de Kerbeurnez dans les années 1930. Collection Gilles Le Meurlay

Le bal à quatre ou « bal collectif »

En fait, il s’agit là de la forme à quatre du bal qui suivait traditionnellement la gavotte, lorsqu’elle se dansait en chaîne longue (dañs hir).

- La balade : en rond, sur 16 temps.

Après permutation du couple de fin de quadrette, danseurs et danseuses se prennent par la main et se mettent en rond. A ce propos, certaines informatrices nous ont précisé que danseurs et danseuses se tenaient parfois par le petit doigt. Puis, le corps orienté suivant le même principe que lors de la gavotte (bassin dans le sens du déplacement et buste vers le centre de la ronde), ils vont progresser en marchant vers la gauche (départ pied gauche) sur 14 temps et s’arrêter, face au centre, sur les deux derniers temps de la balade.

- La figure : en rond sur 4 fois 8 temps.

1e phrase :

Départ pied gauche, les danseurs vont progresser vers la gauche sur 3 temps, en balançant régulièrement les bras, le corps orienté comme lors de la gavotte ; puis effectuer une surrection suivie d’une permutation sur le pied gauche au 4e temps. Cette permutation va leur permettre de revenir à la position initiale, en progressant cette fois, sur trois temps vers la droite, pour terminer, au 8e temps, par une surrection suivie d’une permutation sur le pied droit.

2e et 3e phrases :

Mêmes déplacements et même position du corps que lors de la 1ere phrase.

4e phrase :

Toujours en appui sur le pied droit, les danseurs vont à présent progresser vers la gauche, non plus sur 3 temps, comme précédemment, mais sur 8 temps ; en partant, bien sûr, du pied gauche et en effectuant, comme lors de la gavotte, une surrection (soulpig) au 4e et au 8e temps, pour reprendre, aussitôt la figure achevée, la balade du pied gauche.

Le bal à deux, dit « bal de Clohars »

Il s’agit d’un bal à deux de la famille des « bals en face à face », dont Jean-Michel Guilcher fait d’ailleurs référence, dans le chapitre consacré à l’étude des bals du Finistère méridional de son ouvrage « La tradition populaire de danse en Basse Bretagne ». Celui-ci présente néanmoins une légère différence quant à la 3e partie du bal qui, d’après nos informateurs, et contrairement à ce que décrit Guilcher, ne consisterait pas, à Clohars-Carnoët, en deux demi-tours, mais en un tour complet.

- La balade : par deux et en cortège, sur 16 temps.

Le bal à quatre étant terminé, la ronde se scinde en deux permettant à chaque couple de se mettre en cortège, pour danser le bal à deux. Les couples vont se déplacer d’un pas lent, dans le sens des aiguilles de la montre. L’homme se trouvant à la gauche de sa cavalière, il portera de sa main droite la main gauche de celle-ci.

- La figure : sur 4 fois 8 temps.

Le danseur se trouve face à sa cavalière et porte les mains de celle-ci (main gauche dans main droite). Contrairement au bal à quatre, où les danseurs s’accompagnaient dans leurs déplacements d’un simple balancement de bras, nous aurons pour le bal à deux ce que nous appellerons «un jeu de bras». Ce jeu de bras, rendant sans aucun doute les déplacements plus esthétiques, est destiné également à maintenir l’unité du couple et à rendre plus aisés les retournements, en renforçant l’impulsion générale du mouvement. Pour en simplifier l’explication, nous dirons que cavaliers et cavalières vont former de leurs avant-bras une « flèche » indiquant le sens de leurs déplacements. Et notamment durant le retour à la position initiale du premier demi-tour (du 5e au 8e temps de la 1ere phrase), ainsi que lors des déplacements rectilignes.

1e phrase :

Départ pied gauche, l’homme va effectuer un demi-tour sur place, dans le sens des aiguilles d’une montre, sur 3 temps, suivi d’une surrection au 4e temps ; puis revenir à sa position initiale en sens inverse, suivant le même trajet et toujours sur 3 temps, où il terminera son déplacement par une surrection, au 8e temps. La femme, quant à elle, départ pied droit, va effectuer un demi-tour sur 3 temps, dans le sens des aiguilles de la montre, autour de son cavalier ; puis après une volte-face, au 4e temps, va revenir à sa place initiale, en 3 temps et suivant le même trajet qu’à l’aller, pour terminer son déplacement, comme son cavalier, par une surrection au 8e temps.

2e phrase :

Corps tournés de trois quarts dans le sens du déplacement, le couple va progresser sur trois temps, dans le sens contraire du cortège. Puis, après une volte-face vers l’intérieur, au 4e temps, revenir à sa position initiale en trois temps, pour terminer son déplacement par une surrection au 8e temps.

3e phrase :

L’homme va faire en 8 temps un tour complet sur place, en partant du pied gauche, progressant dans le sens des aiguilles de la montre, en effectuant une surrection au 4e et au 8e temps de la phrase. De la même façon, la femme va faire en 8 temps un tour complet autour de son cavalier, en partant du pied droit, en progressant dans le même sens et en effectuant également une surrection au 4e et au 8e temps de la phrase.

4e phrase :

Les déplacements étant les mêmes ici que durant la 2e phrase, le couple va pouvoir par commodité adopter la position qui sera la sienne lors de la prochaine balade, dès les derniers temps de la figure, puisqu’il va terminer le bal dans le sens du cortège.

Le «valsé» du bal à deux

En fait, «le valsé» consiste en un simple tourné effectué sur un pas de 4 lors des huit derniers temps de la figure du bal à deux.

Ce nouveau module qui s’est imposé à nos danseurs traditionnels dans les dernières années de l’entre-deux guerre, a donné naissance à une variante du bal à deux qui est appelée «bal valsé», et qui est venu remplacer à Clohars, le dernier bal de la suite bipartite. Il semble avoir été inspiré, des danses «kof-ha-kof», alors très en vogue à l’époque.

Durant ce bal, les couples vont donc entamer la figure (partie B) du bal comme ils en ont l’habitude lors du «bal commun»; c’est à dire en enchaînant tour-à-tour, le demi-tour, l’aller-retour, et le tour complet mais ils termineront leur bal par le valsé ...

Pour ce faire, juste à la fin du tour complet, le cavalier va lâcher de sa main droite, la main gauche de sa cavalière et lui prendre la taille, tandis que celle-ci va poser sa main gauche sur son épaule.

Les deux danseurs, hanches droites en regard, vont alors se lancer durant les huit derniers temps de la figure, dans une rotation rapide qui s’achevera par un arrêt pied joint maîtrisé; cavalier et cavalière orientés dans le sens du cortège

Style

La gavotte étudiée ici se distingue avant tout par son style. Le déplacement, ni trop marché, ni trop couru, élégant et majestueux à l’extrême, sans mouvements excessifs, permet à chacun de laisser son corps s’exprimer pleinement, sans rebondissements, ni frappés. Tout s’enchaîne dans le calme et l’harmonie ; pas d’accentuations verticales qui surprendraient par rapport à l’ensemble. Pour être admises, les variantes de pas doivent être tout en nuances, et ne pas compromettre l’unité de la danse, mais s’intégrer d’une façon subtile et parfaite, tout en discrétion.

Le pas glissé : A Clohars, peut-être plus qu’ailleurs, il contribue à donner à la danse tout son caractère. Le danseur va poser très loin son pied, en allongeant à l’extrême son pas, tout en frôlant de très près le sol, donnant un effet de « glissade » très spéciale, sans être exagérée (dañs a ruz).

Le paz’dreñv : Ce temps fort de la gavotte, peu usité par nos cloharsiens et notamment par les femmes, est resté jusqu’après la dernière guerre, l’apanage des bons danseurs par lesquels il était très prisé. En général, il est très court et sans dessin particulier. C’est un simple passage en arrière du pied, relativement sobre. Le danseur peut, bien entendu, y mettre sa touche personnelle, s’il le désire.

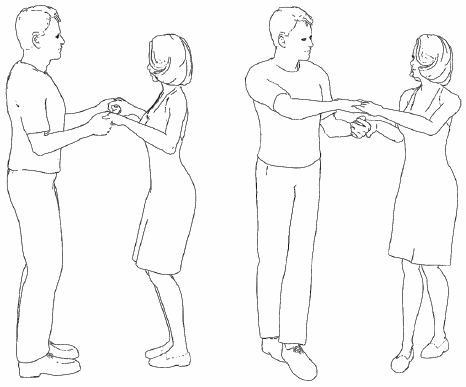

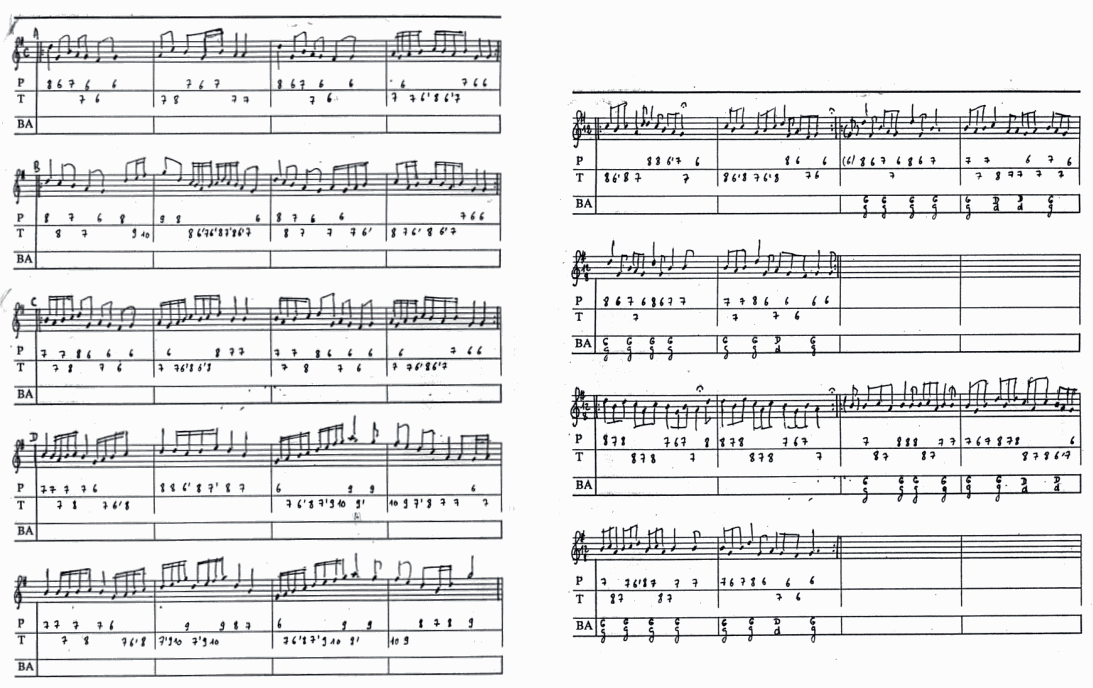

Accompagnement musical

En pays d’Aven, l’accompagnement de la danse, riche et varié, à l’image des danses qu’on y pratique, pouvait revêtir différentes formes.

L’accompagnement instrumental

Il se faisait le plus souvent à l’aide des instruments traditionnels utilisés depuis longtemps dans le pays ; à savoir le biniou et la bombarde, qui ont toujours été appréciés pour mener la danse. Certains sonneurs ont d’ailleurs fait école, en laissant des traces indéniables dans le répertoire musical traditionnel. Ce fut le cas, notamment, de Mathurin Furic, dit « Mathurin l’aveugle » (Matilin an dall), qui vécut à Quimperlé au XIXe siècle et dont la dextérité et la virtuosité furent, dit-on, remarquables ! Cependant, il était possible de rencontrer également d’autres instruments tels que l’accordéon, pour lequel les musiciens traditionnels ont su adapter le répertoire et l’imposer ainsi, peu à peu, aux danseurs.

L’accompagnement vocal

Plus ancien et moins répandu que l’accompagnement musical, il est resté néanmoins bien implanté ; surtout dans cette partie orientale du pays dont fait l’objet notre étude. En effet, il existe encore bon nombre d’airs chantés de gavottes ou de bals. En revanche, il est malheureusement quasi impossible aujourd’hui d’en trouver, ne serait-ce qu’un, pour accompagner le Jabadao. Les airs à danser étaient interprétés, à Clohars-Carnoët, par des chanteurs utilisant la répétition alternée telle qu’elle se pratiquait dans le Pays Lorientais, proche voisin du Pays Duig sur lequel se trouve la commune, ou la forme « Kan ha diskan ».

CD de référence

Gavotte de l’Aven mod Kloar - chant - Anne-Marie Colomer et Roland Péron - Kloar - 1998

Bal de l’Aven mod Kloar - chant - Anne-Marie Colomer et Roland Péron - Kloar - 1998

Gavotte de l’Aven mod Kloar - couple koz - Jean-Louis Le Vallégant & Daniel Miniou - An’droad fest (33T)

Bal de l’Aven mod Kloar - couple kozh - Jean-Louis Le Vallégant & Daniel Miniou - An’droad fest (33T)

Gavotte de l’Aven mod Kloar - accordéon diatonique - F. Guyader - Kloar - 1998

Bal de l’Aven mod Kloar - accordéon diatonique - Franck Guyader - Kloar - 1998

Le Pouldu, sonneurs de biniou et bombarde.

Collection Cartopole Baud.

Mode vestimentaire

Les costumes traditionnels portés par l’homme et la femme de Clohars sont des costumes d’origine vannetaise qui se rattachent à la mode lorientaise, portée sur une trentaine de communes, pour la plupart situées dans le Morbihan. Le seul signe indéniable d’appartenance à la Cornouaille, dont la commune de Clohars-Carnoët fait partie, est le chapeau de l’homme qui s’apparente à ceux rencontrés dans tout le pays de l’Aven. A partir de 1895, le costume de l’homme ne changera plus, à l’exception du chapeau qui s’élargira légèrement. Il s’agit d’un vêtement relativement sobre, remarquable par ses larges empiècements de velours noir, et par la profonde encolure carrée du gilet, laissant entrevoir la chemise à petit col sur laquelle il est porté. Nous retiendrons du costume de la femme le tablier à grand devantier, très caractéristique de la mode lorientaise, il est porté sur une jupe ample et un corsage, appelé camisole, reconnaissable à ses larges manches droites. La coiffe encore peu développée, n’attire guère l’attention, si ce n’est par les fines tresses volant au vent, vestiges des bardes de la coiffe primitive. A partir des années 1920, le costume masculin n’est pratiquement plus porté. Le costume de la femme continue d’évoluer jusqu’aux années 1940. Il raccourcit et est de plus en plus recouvert de velours. En parallèle la coiffe prend de plus en plus d’ampleur et se relève progressivement.

Mariage de Melle Lozachmeur et Mr Colomer de Kerkilven, au Pouldu en Clohars-Carnoët le 2 avril 1911.

Mariage de Melle Lozachmeur et Mr Colomer de Kerkilven, au Pouldu en Clohars-Carnoët le 2 avril 1911.Collection Gilles Le Meurlay

Ressources

Un film pédagogique a été tourné le 7 novembre 1998 à Clohars-Carnoët (démonstrateurs : Gilles Le Meurlay et les danseurs du cercle Korollerien Laïta de Clohars-Carnoët).

Remerciements

L’auteur dédie ce travail à ses grands-mères et adresse également ses plus sincères remerciements à toutes les personnes qui l’ont aidé, de près ou de loin dans cette étude, et en particulier : madame Jeanne Portier née L’Hiver de Kerhérou, monsieur Joseph Cariou de Kercahen, madame Stéphanie Scaviner née Garrec de Langlazic, monsieur et madame Le Delliou du Kerlou, madame Marianne Cardiec née Le Bris de Kergariou Pouldu, monsieur Pierre Thoër de Lan ar c’hoat, madame Anna Bachennec née Bloa de Kerhéré et madame Stéphanie Giollou née Guennou de Langlazic.