Fiche terroir

La Mée

Nantais

Pages associées

Un terroir fort aux limites floues

Le terme de « Mée » (Mediae) existe au moins depuis le XIe siècle pour désigner un territoire féodal s’étendant de Guérande à Candé (Candé en la Mée à cett e époque), de Bain-de-Bretagne (proche d’Ercé-en-Lamée) aux portes de Nantes.

« La Mée jouait alors entre les Comtés de Nantes et de Rennes [et de l’Anjou], le rôle de la Méditerranée entre l’Europe et l’Afrique : elle les unissait et les séparait. Elle formait entre eux une sorte d’Etat tampon destiné à amortir les chocs. »

(Abbé Bourdeaut) … d’où ses «fronti ères» fluctuantes aucours du temps. Ce territoire a pu être divisé en plusieurs parti es puisqu’on parle de Mée guérandaise ou Mée nantaise au XIIIe siècle, ce qui sous-entend qu’il y a une autre Mée (correspondant certainement à la partie de Châteaubriant).

Au début du XIVe siècle, la Mée féodale n’existe plus, démembrée entre les Comtés de Nantes et de Rennes mais aussi l’Anjou. Cependant, la Mée ecclésiastique, dont le territoire diffère très légèrement, fut maintenue jusqu’à la Révolution, en désignant un archidiaconé composé de deux doyennés ; ceux de La Roche-Bernard et Châteaubriant. N’ayant plus de réalité ecclésiastique, judiciaire ou administrative, les érudits locaux de la fin du XIXe et début du XXe siècle vont remettre au goût du jour le terme de pays de la Mée pour désigner le territoire aux limites floues compris entre quatre cours d’eau : l’Erdre, Le Semnon, La Vilaine et l’Isac (Joseph Chapron). Bien que discutable, c’est ce territoire qui est retenu ici dans la rédaction de cette fiche.

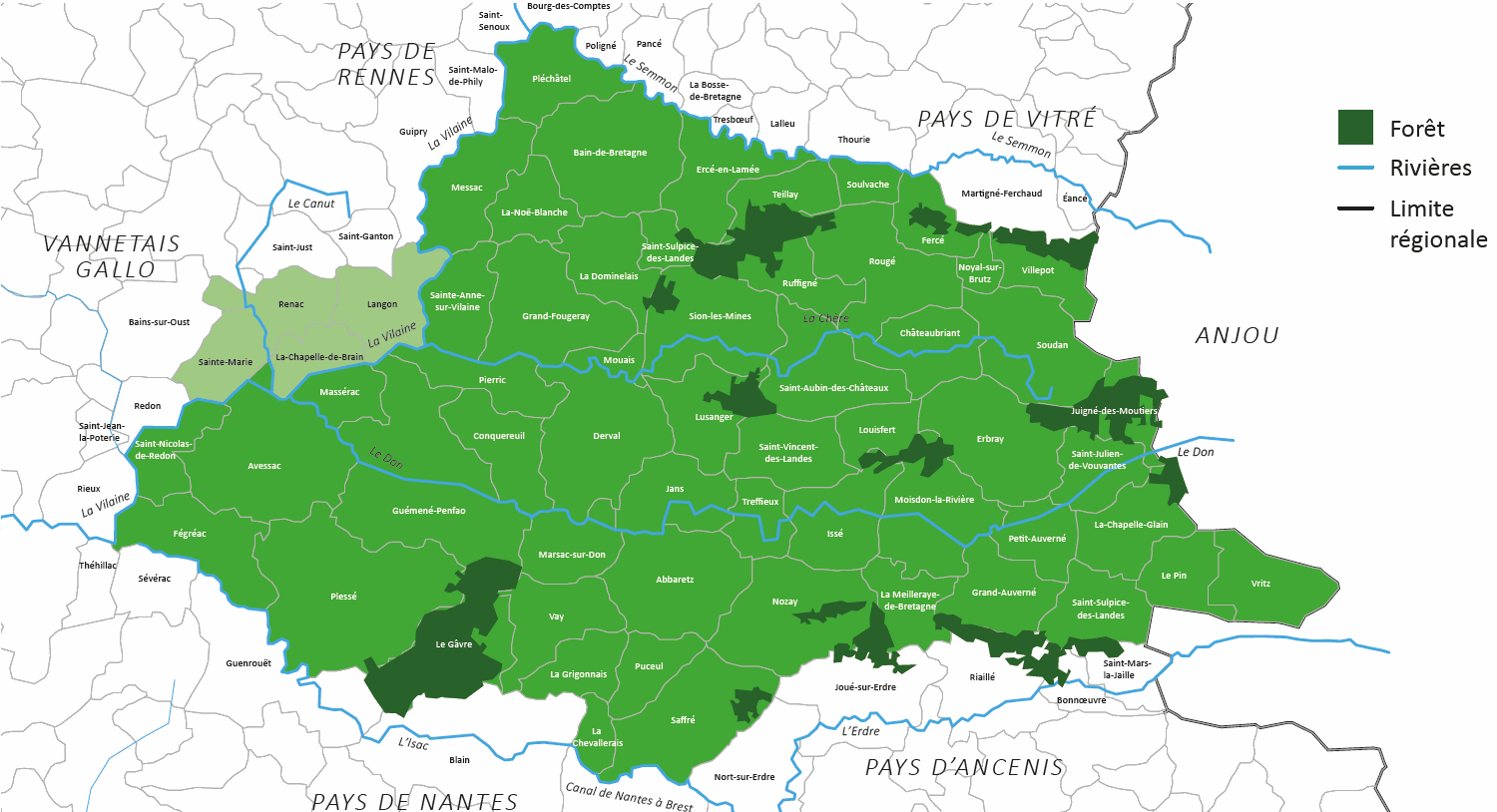

Communes du pays de La Mée

- Abbaretz

- Avessac

- Bain-de-Bretagne

- Châteaubriant

- Conquereuil

- Derval

- Erbray

- Ercé-en-Lamée

- Fégréac

- Fercé

- Grand-Auverné

- Grand-Fougeray

- Guémené-Penfao

- Issé

- Jans

- Juigné-des-Moutiers

- La Chapelle-Glain

- La Chevallerais

- La Dominelais

- La Grigonnais

-La Meilleraye-de-Bretagne

- La Noë-Blanche

- Le Gâvre

- Le Pin

- Louisfert

- Lusanger

- Marsac-sur-Don

- Massérac

- Messac

- Moisdon-la-Rivière

- Mouais

- Noyal-sur-Brutz

- Nozay

- Petit-Auverné

- Pierric

- Pléchâtel

- Plessé

- Puceul

- Rougé

- Ruffigné

- Saffré

- Saint-Aubin-des-

Châteaux

- Saint-Julien-de-

Vouvantes

- Saint-Nicolas-de-

Redon

- Saint-Sulpice-des-

Landes (35)

- Saint-Sulpice-des-

Landes (44)

- Saint-Vincent-des-

Landes

- Sainte-Anne-sur-

Vilaine

- Sion-les-Mines

- Soudan

- Soulvache

- Teillay

- Treffieux

- Vay

- Villepot

- Vritz

Communes pouvant être associées au Pays

de la Mée (costume, danses, évêché, etc.) :

- La Chapelle-de-Brain

- Langon

- Renac

- Sainte-Marie-de-Redon

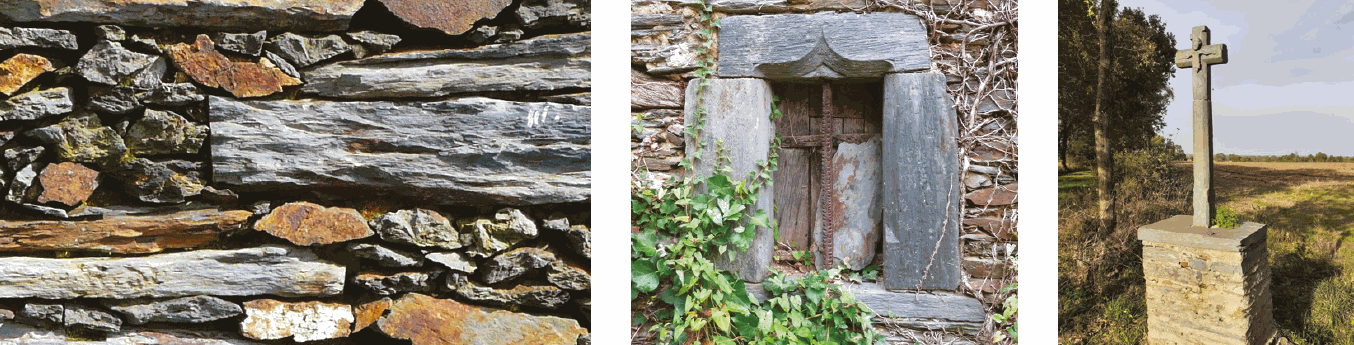

Sans être le secteur qui a le plus retenu l’attention des géographes, il se trouve que le Pays de la Mée est réputé pour connaître l’un des exemples de reliefs appalachiens les plus remarquables du Massif Armoricain. Il se caractérise par une organisation générale est-ouest avec des lignes de sommets plans, d’altitudes semblables, et des vallées plus ou moins parallèles relativement encaissées (Isac, Don, Chère et Semnon) se dirigeant toutes vers la Vilaine. Les schistes sont les roches les plus fréquemment rencontrées dans le pays (secondairement le quartzite), il est donc naturel de les retrouver comme base de l’habitat traditionnel.

Celui-ci est caractérisé par un plan en longueur (longère), regroupant habitations et dépendances au sein du même bâtiment, avec parfois des appentis de part et d’autre de la construction principale. Les habitations sont toutes de plain-pied et surmontées d’un grenier accueillant foins et récoltes.

A droite, ferme en schiste © David BourdeauBien que le breton fût parlé au Moyen Âge, et se retrouve aujourd’hui fréquemment dans la toponymie notamment dans sa partie occidentale, le Pays de la Mée est un territoire de culture gallèse forte (Alcide Leroux). On y parle un gallo relativement proche de celui rencontré en Pays vannetais gallo (désigné aujourd’hui «gallo du centre» par les linguistes) et plus distant des variantes présentes en Pays Rennais.

L’exploitation du sol et du sous-sol entre 1850 et 1950 : 100 ans qui vont changer le paysage de la Mée

Du fait notamment de son histoire, le Pays de la Mée a très longtemps été un des territoires les moins peuplés de Bretagne. Cette faible densité s’illustre à travers l’occupation du territoire. Ainsi, au milieu du XIXe siècle, les surfaces de landes couvraient de 30 à 50 % du territoire, voire plus localement, et les forêts étaient également très nombreuses et étendues (forêts du Gâvre, de Teillay, de Juigné ...). Pourtant, c’est à cette période que ce territoire est devenu le lieu d’expérimentation et de fondement de l’actuelle agriculture bretonne. Dans la première partie du XIXe siècle, l’arrivée de plusieurs dizaines de moines trappistes britanniques à l’abbaye de la Meilleraye, accompagnés de machines-outils et de techniques modernes, va lancer le processus de modernisation sans qu’il se répande véritablement dans les campagnes environnantes. Il faut attendre la fin des années 1830 et l’arrivée de Jules Rieffel à Nozay pour que les choses changent durablement dans les campagnes. Cet agronome alsacien emploie une maind’oeuvre locale pour le défrichage d’un domaine de 500 ha appartenant à un armateur hollandais basé à Nantes. Et à partir de 1850, dix-sept métairies, sous son égide, pratiquent la polyculture et développent les prémices d’un élevage productif (agronomie, matériel, génétique, éducation, commercialisation, etc. Tous les sujets sont envisagés). En 1848, Rieffel fonde une école nationale d’agriculture implantée dans les landes de Grand-Jouan qui formera de nombreux élèves de tous horizons à l’agriculture moderne. Celle-ci pour des raisons politiques sera transférée à Rennes en 1895 où elle deviendra l’École Nationale Supérieure d’Agronomie (René Bourrigaud).

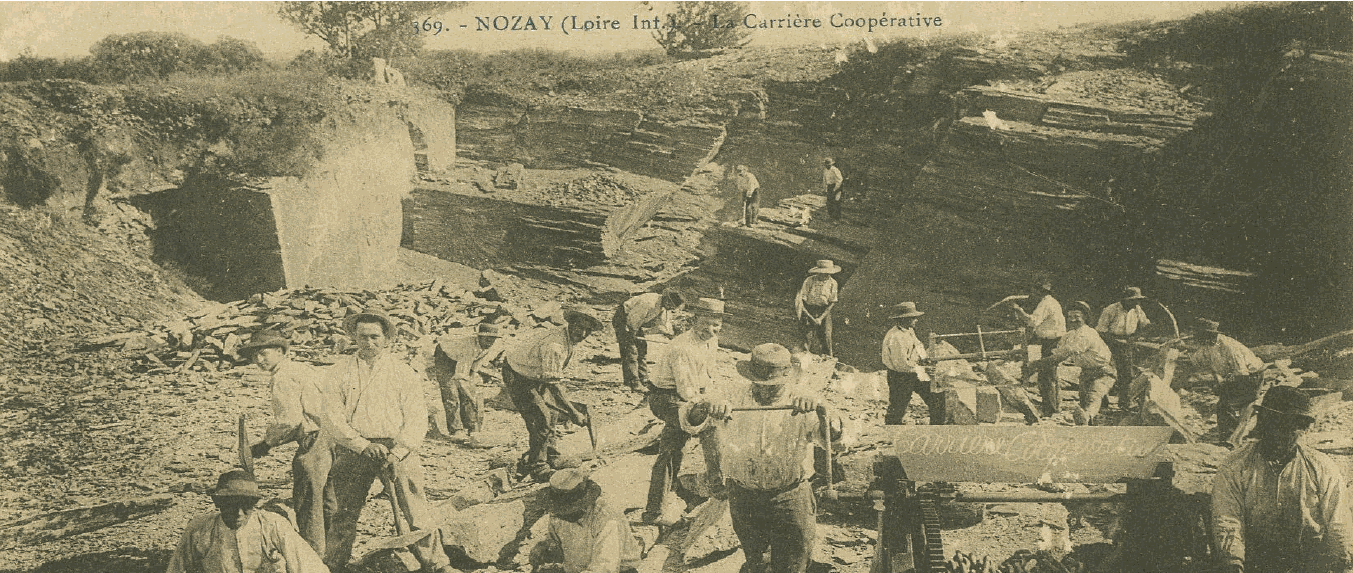

L’exploitation du sous-sol est également une activité qui va profondément marquer le pays de la Mée à la fin du XIXe siècle et au début du XXe. Présente dès l’Antiquité, cette activité est restée confidentielle au cours des siècles. Ce n’est qu’après la défaite face à la Prusse et la perte des 2/3 des réserves françaises de minerai de fer présentes en Lorraine que les industriels s’intéressent aux petites mines du Pays de la Mée. Rapidement, en lien avec le réseau ferré qui se fait de plus en plus dense et permet de désenclaver l’ensemble du territoire, les gisements vont être exploités de manière intensive et de nombreuses prospections vont être réalisées çà et là. On exploite ainsi le minerai à Sion, Ruffigné, La Dominelais, Nozay, etc. mais seule la mine de la Brutz entre Teillay et Rougé atteindra plus de 500 ouvriers (dont des Polonais et Italiens) et perdurera jusque dans les années 50 (Lamour). Ce phénomène d’industrialisation tardive se rencontre également à Abbaretz où la mine d’étain ferme en 1957, laissant dominer dans le paysage le seul terril de Bretagne. Les carrières de schiste (Nozay, Moisdon, etc.) sont également réputées pour la qualité de leurs ardoises mais aussi leurs pierres de taille destinées à la construction ou à l’agriculture (auge, etc.). Enfin, en lien avec le développement des nouvelles techniques agricoles, on retrouve d’importants fours à chaux à Avessac ou encore à Erbray.

Principales familles de danse

On doit la quasi-totalité des collectages au précieux travail du docteur Jean Tricoire, au cours des années 60, et à l’infatigable sonneur et collecteur Patrick Bardoul au cours des années 80/90, le tout complété par des quêtes plus locales grâce aux cercles celtiques (Guémené, Jans, etc.). Les différentes recherches effectuées montrent qu’en fin de tradition, la contredanse, sous différentes formes ou variantes, constitue la danse majeure du Pays de la Mée. (Marc Clérivet, Dastum).

En effet, le fond ancien au moment des collectes n’est plus qu’un vague souvenir et les témoignages ne permettent pas d’établir une description précise du répertoire. Seules quelques formes de branles ont pu être recueillies çà et là sous forme de passepied (rond de Guémené, enter dans l’rond, etc.) ou de ronde morguée (ronde de l’avoine, ronde des bras tendus, la limousa, etc.). Il est également important de mentionner les rondes à embrassades (sans pas réglé à l’inverse des branles) qui sont restées très nombreuses et populaires autour de Châteaubriant jusqu’à une époque récente. Elles permettaient bien des rapprochements entre jeune gens, en particulier lors des noces. Enfin sur l’extrême ouest de ce territoire (Saint-Nicolas, Fégréac, Avessac, Renac), la ridée était pratiquée mais déjà à l’état de souvenir en 1914 (Jean-Bernard Vighetti), les airs servant désormais «à la marche».

Au niveau des contredanses, on peut distinguer plusieurs strates de danses en fonction de l’époque d’implantation. Ces danses ont pu subir de fortes variations spatio-temporelles. C’est notamment le cas de l’avant-deux «de long» autour de Châteaubriant. L’important travail de collecte réalisé dans les années 60 par le docteur Tricoire a permis de comprendre comment la danse était passée de 4x16 temps, comme la plupart des avant-deux du secteur, à 3x16 temps (afin de mettre en valeur les danseurs) puis comment le balancé en couple fermé s’était progressivement imposé et développé dans la danse au fil des générations.

Si les avant-deux «de long» sont majoritaires sur la zone, une version «de travers» a été recueillie au sud de Châteaubriant («Avant-deux des Auverné») et une version «à promenade» («Avant-deux de Candé-Vritz») est également connue à l’est au contact de l’Anjou... comme témoins de l’extrême porosité des «fronti ères» et des infl uences multi ples du répertoire collecté. (Jean Tricoire)

Nombreuses sont également les contredanses plus récentes issues du quadrille français. À l’ouest d’une ligne Saff ré / Nozay / Derval, le quadrille consti tué est connu et prati qué (quadrille de Guénouvry – Conquereuil par exemple). À l’est de cette ligne, les figures du quadrille se font sans enchaînements défi nis : «petit galop», «poule» et surtout «pastourelle» sont dansées de manière indépendante. Entre ces deux zones, il n’est pas rare de retrouver deux ou trois fi gures enchaînées (autour de Bain-de-Bretagne par exemple où sont liés avant-deux et pastourelle). Enfin, on retrouve dans le Pays de la Mée les seuls sacristains (contredanses sous forme de moulinets) collectés dans le Comté Nantais. Des versions ont été recueillies autour de Saint-Julien-de-Vouvantes, Sion-les-Mines, Teillay, Jans,

Guémené-Penfao, etc.

Afin de conclure ce panorama dansé, on se doit d’aborder l’important répertoire consti tué des danses en couples et cortèges. En eff et, les premières se sont imposées dans le dernier quart du XIXe siècle, et sont surtout basées sur des déclinaisons, aux noms exoti ques, de la polka, de la scotti sh et de la mazurka. Si ce phénomène n’est pas propre au Pays de la Mée, on peut tout de même noter quelques adaptati ons locales (la circassienne par exemple). Les danses de cortège (paskovia, violett e, pas de pati neurs, etc.) se sont développées plus tardivement, au début du XXe siècle, en suivant le même schéma.

La tradition musicale et chantée

Trois principaux types d’accompagnement musical ont été relevés pour mener la danse et la contredanse principalement (Dastum). Quelle que soit la technique uti lisée, sonneurs et gavott eurs sont bien plus que des accompagnateurs, ils sont de vrais meneurs.

Côté instrument, c’est tout d’abord le violon qui va régner en maître dans la deuxième parti e du XIXe siècle. Ainsi, plus d’une quarantaine de violoneux ont été répertoriés de la fi n XIXe à l’entre-deux-guerres.

Ils jouent principalement d’oreille avec une cadence marquée et usent volonti ers de la double corde. Ils sonnent la plupart du temps seuls ou accompagnés d’un second violon. Malheureusement, très peu de traces sonores permett ent d’apprécier la richesse du répertoire ; citons tout

de même Pierre Leroux de Noyal-sur-Brutz et Alexandre Legault de la Chapelle-Glain.

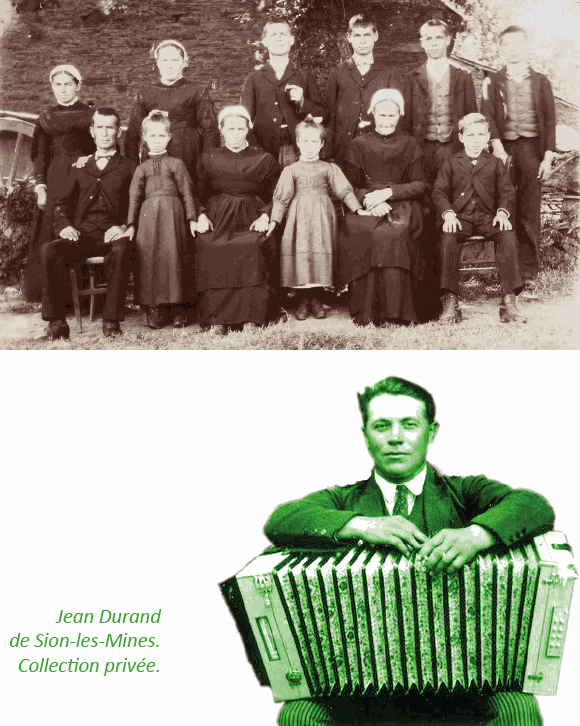

L’accordéon diatonique s’impose au début XXe siècle et surtout après la Première Guerre mondiale, venant supplanter le violon et renouvelant une parti e du répertoire musical dansé. Le jeu est là aussi très cadencé et dépourvu d’harmonies. Citons quelques fi gures : Jean Durand de Sion-les-Mines, les Barbelivien père et fi ls d’Erbray, Jean Debeix (Le Père Jean) de Guénouvry.

Le chant, via la technique du gavottage, est l’accompagnement le plus évident pour danser et certainement le plus répandu dans le secteur (Marc Clérivet, Emmanuelle Bouthillier). Il s’agit d’une technique vocale mêlant l’annonce des fi gures, des bribes de paroles structurées en vers et des onomatopées. Chaque gavott eur a sa technique propre : il se sert des mêmes genres d’onomatopées pour tous les airs. Certains gavottent en sifflant d’une manière particulière, d’autres s’accompagnent «d’instruments» rythmiques : pinces à bûches, gamelles, grelots… Pierre Delanoë de Ruffigné, Pierre Gauthier du Pin ou encore Roger Pinard de Saint-Aubin fournissent de bons exemples de gavottage. Le chant à répondre, contrairement au Pays rennais voisin, est bien implanté dans le Pays de la Mée, mais c’est uniquement comme «air à la marche» qu’il est uti lisé. Gavottage, chant à répondre, mais aussi complaintes, chansons de circonstances ou répertoire enfanti n... Grâce aux collectes très complètes effectuées, le Pays de la Mée présente une tradition chantée riche et diversifiée. On y retrouve parmi les plus grands noms et les plus grands répertoires de Haute-Bretagne : Marie Barthélémy ou Francis Lemaître de Sion-les-Mines, Lucien Gicquel de Saint-Vincent-des-Landes, Georgette Bossé de Moisdon-la-Rivière, Odile Jannault d’Erbray...

Ercé-en-Lamée, deux violoneux (et un apprenti ) menant une noce. © Le carton voyageur

Les modes vestimentaires et les coiffes

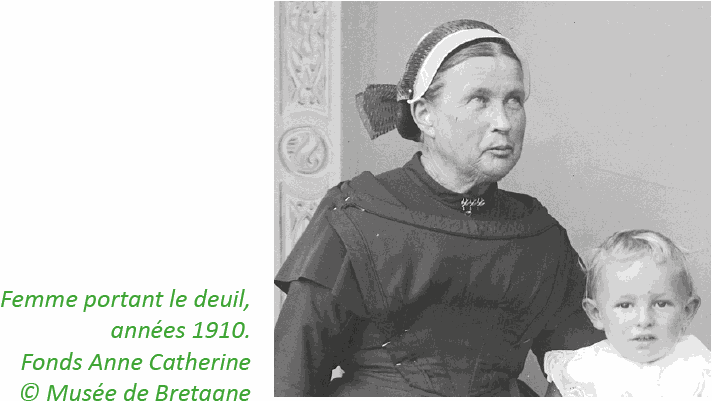

Au niveau vestimentaire, le Pays de la Mée, comme le reste du Comté Nantais, est marqué par une grande homogénéité depuis les années 1870 / 1880, ceci s’entend pour la gente féminine, les hommes ayant très tôt adopté la mode citadine (Michel Guillerme).

La mode nantaise est majoritaire sur ce territoire où est portée la dormeuse sans dalais, typique du Nord-Loire. Cependant, on note de fortes nuances dans les tailles de coiffe. On porte la plus petite des dormeuses au Grand-Fougeray alors qu’à Issé, on retrouve la plus grande du Nord-Loire. On peut également observer des nuances dans la forme. On distingue ainsi trois grandes familles sur ce territoire dont les principaux signes distinctifs sont les suivants (Paul Masson) :

Au sud d’une ligne Saffré / Saint-Julien-de-Vouvantes

on retrouve de grandes coiffes au pignon rentré présentant quelques plis (coches) à leur base.

Autour de Châteaubriant (de Ruffigné à Villepot et Louisfert)

on peut notamment distinguer une quinzaine de petits plis sur les côtés des coiffes, ici de taille moyenne.

Sur toute la partie ouest

les dormeuses sont de taille réduite, sans plis ou coche, et généralement très sobres.

Au quotidien, le port du « bonnet », constitué d’un tissu fin légèrement amidonné, est très répandu dans le Pays de la Mée. Les bardes, ou ailes, sont laissées libres ou attachées par devant sur la poitrine ou dans le dos, ou encore fixées sur la coiffure ou à l’arrière en fonction de l’envie de la femme qui l’arbore ou plus vraisemblablement de son ouvrage.

Au-delà d’une ligne reliant Le Grand-Fougeray à Soulvache, au fur et à mesure du rapprochement avec le bourg de Bain, la mode rennaise devient de plus en plus prédominante pour le vêtement comme pour la coiffe (notamment la polka). Cependant modes rennaise et nantaise cohabitent parfaitement sur ce secteur.

Enfin, il est à noter qu’à l’extrême est, sur les communes de Vritz et Le Pin, on porte déjà la mode angevine de Candé.

Ressources

Bibliographie

•

Bardoul Patrick, 1989, Enter’dans l’rond danses traditionnelles du Pays de la Mée, Cercle Celtique de Chateaubriant / La Bouëze.

• Bourdeaut Arthur (Abbé), 1932, La Mée, Etude de géographie féodale et ecclésiastique nantaise, un Bulletin de la société archéologique et historique de Nantes et de la Loire-Inférieure, tome 72.

• Bourrigaud René, 1994, Le développement agricole au XIXe siècle en Loire-Atlantique, Nantes. Centre d’histoire du Travail.

• Bouthillier Emmanuelle, 2015, Supports d’Avant-deux chantés dans la région de Châteaubriant. Entre cadre et liberté, Mémoire de Diplôme d’Etudes Musicales.

• Clérivet Marc, 2013, Danse traditionnelle en Haute-Bretagne, Traditions de danse populaire dans les milieux ruraux gallos XIX-XXe siècles. Coll. Patrimoine oral de Bretagne n°4, Dastum, Rennes.

• Clérivet Marc, 2006, Avant-deux et contredanses traditionnelles en Sud Ille-et-Vilaine. Livret de l’atelier à danse n°2, Rennes.

• Clérivet Marc, 2009, Notage et gavottage, l’autre chant à danser de Haute Bretagne. Livret de l’atelier à danse n°3, Rennes.

• Guillerme Michel, 2012, Le costume en pays de Châteaubriant, Modes vestimentaires en Pays de Châteaubriant et en Pays de la Mée. Fiche Heritaj Kendalc’h.

• Lamour Alain et Claudine, 2015, Industries d’autrefois en Bretagne. Coop Breizh.

• Leroux Alcide, 1885, Marche du patois actuel dans l’ancien Pays de la Mée, in Bulletin archéologique de l’association bretonne (tome 5).

• Masson Paul, 1979, La dormeuse ou l’art de la coiffe nantaise. Centre nantais de culture celtique.

Discographie

• Collectif, 1991, Jean Barbelivien, Accordéon diatonique, Airs à danser du pays de Châteaubriant. Coll. Chanteurs et musiciens de Bretagne n°6, Dastum.

• Collectif, 2008, Le Père Jean, Sonneur d’accordéon des pays de Redon et de la Mée. Coll. Grands Interprètes de Bretagne n°3, Dastum.

• Collectif, 2017, Pays de Châteaubriant, chanteurs, sonneurs et conteurs traditionnels. Coll. La Bretagne des Pays n°4, Dastum.

• Vighetti Jean Bernard et al., 1984, Chants et traditions du Pays d’Oust et de Vilaine. Cahier Dastum n°8.

Vidéos

• Tricoire Jean (Dr), notes de recherches dactylographiées au sujet de ses enquêtes de 1961 à 1965 et films super 8 associés.

• Danses de toutes les Bretagnes Le Pays de la Mée, CD et DVD, volume VI. Kendalc’h.

Remerciements

• Coordinatrice du projet : Régine Barbot

• Relecture : Olivier Conan, Bernard Langlois

• Hugo Aribart, François Dousset.